Une rĂ©union d’Ă©changes avec les administrations responsables des contrĂ´les rĂ©glementaires s’est tenue le mercredi 18 juin Ă Saint Yvi. L’objectif Ă©tait de faire le bilan des 2 premières campagnes et de rĂ©pondre aux questions des exploitants concernĂ©s

Pourquoi des contrôles Directives Nitrates plus réguliers dans la zone Lesnevard amont et Moros amont ?

Dans le Plan de lutte contre les algues vertes (PLAV 2), il est prévu en Baie de la Forêt une implication plus forte de l’Etat au sein d’un volet réglementaire. Ce volet prévoit, à la demande des élus locaux, davantage de contrôles au titre de la directive nitrate sur les sous-bassins versants les plus impactant. Ainsi les 90 exploitations de ces 2 sous-bassins versants sont systématiquement contrôlées. En 2018, un courrier d’information a été adressé à chacune d’entre-elles pour l’expliquer.

Quel lien entre le reliquat post-absorption effectué chez moi et le contrôle directive nitrate?

Le reliquat post-absorption (RPA) est réalisé environ 40 jours après la floraison du maïs. Il permet de connaître la quantité d’azote minéral restant dans le sol lorsque la culture de maïs ne l’absorbe plus. C’est donc un indicateur du risque potentiel de fuite d’azote dans l’eau sous forme de nitrate.

Un référentiel agronomique régional (2009) de la Chambre d’agriculture de Bretagne et de l’INRA détermine le protocole de prélèvement de sol pour le RPA. Il doit être effectué en diagonale sur la parcelle et dans différents horizons (idéalement 3 selon la profondeur du sol).

RPA et risques de pollutions diffuses :

| RPA | Risque de pollution | RĂ©sultats 2018 | RĂ©sultats 2019 |

| < 60 kg N /ha | faible | 56% des parcelles | 38% des parcelles |

| 60 à 120 kg N / ha | avéré | 28% des parcelles | 44% des parcelles |

| > 120 kg N / ha | Très important | 16% des parcelles | 18% des parcelles |

MOYENNE |

| 63,3 kgN/ha | 83,0 kgN/ha |

MEDIANE |

| 49,1 kgN/ha | 79,4 KgN/ha |

Une sur-fertilisation est cause plausible pour les RPA les plus élevés (>150% de la médiane). La DDTM rappelle que le RPA n’est qu’un indicateur. Seul un contrôle des pratiques de fertilisation (règles de la directive Nitrates) permettra de déterminer s’il y a eu sur-fertilisation ou non

Contrôle Directive Nitrate : déroulé, suites possibles et bilan

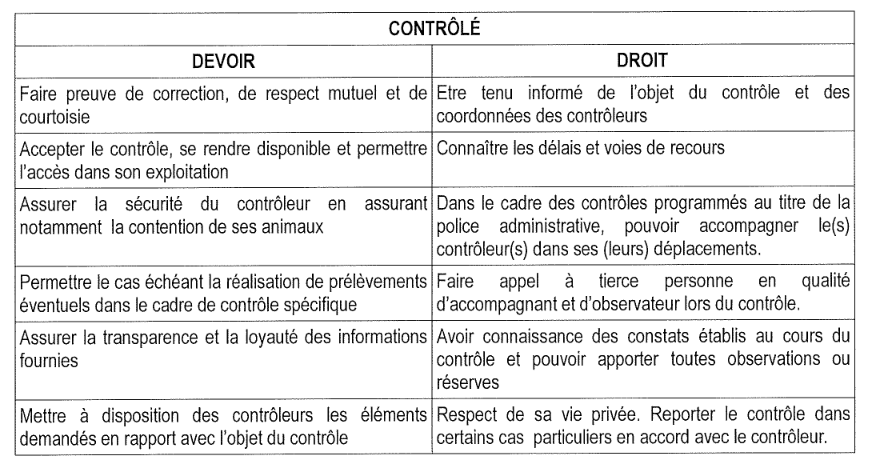

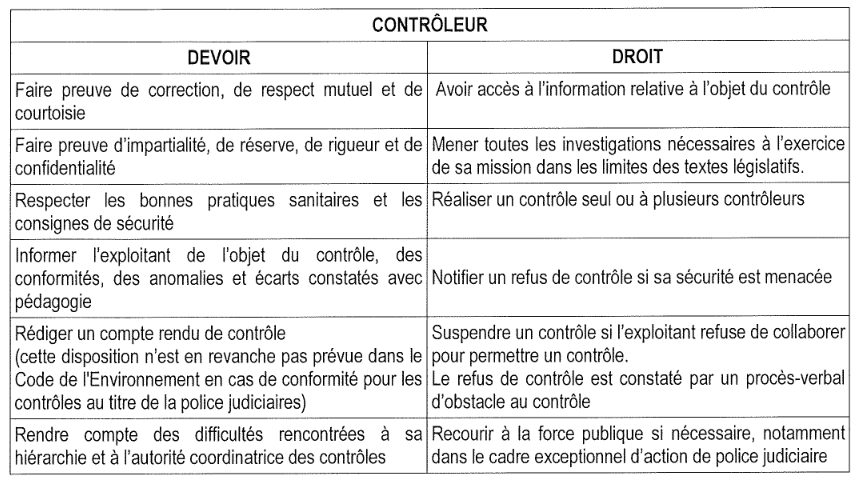

- il existe une charte régionale de 2017 dans l’intérêt du contrôlé et du contrôleur précisant leurs droits et devoirs respectifs

- les documents administratifs (PPF, CEP, …) seront à transmettre en amont du contrôle pour réduire sa durée

- les contrôles directive nitrates montrent que 70 % des exploitations contrôlées ont des pratiques qui n’entraineraient pas de sur-fertilisation. A l’inverse, 30% ont une marge de progrès certaine, dont 21% dans le délai de la campagne suivante (arrêté de mise en demeure). Le nombre de cas plus « problématique » sur le fond est inférieur à 10%.

Signification des décisions suite au contrôle

| Équilibre de la fertilisation | Décision | Signification | Proportion sur 2018-2019 |

| Effective | Conforme | Pas de sur-fertilisation constatée | 43% |

| Léger dépassement | Rappel à réglementation | Rappel que la dose doit être < dose du GREN | 27% |

| Dépassement avéré | Arrêté de mise en demeure | Remise en conformité pour la campagne suivante | 21% |

| DĂ©passement certains | RelevĂ© d’infraction 5eme classe | Amende 500€ ou formation | 8% |

|  | Délit | Amende de 1500€ | 1% |

Globalement le bilan est assez positif car 71 % des exploitations ne présentent pas d’anomalies majeures vis-à -vis de la directive nitrate. 29 % présentent donc des marges de progrès pour atteindre les objectifs de PLAV. Le sous-bassin versant du Moros est celui qui présente la marge de progrès la plus importante. En effet, 1 exploitation sur 4 est totalement conforme à la directive nitrate. Un accompagnement individuel gratuit par les prestataires agréés à la gestion de l’azote ou à l’optimisation environnementale liée à un projet structurant peuvent éclairer

plus précisément les anomalies constatées lors du contrôle notamment sur l’origine et les solutions techniques envisageables pour l’exploitant.

Espace Membre

Espace Membre